Paprika oder Peperoni? Scharf oder mild? Holland oder Erde? Willkommen in der Gemüse-Therapiegruppe mit Identitätskrise.

In der Schweiz nennen wir sie Peperoni, obwohl sie gar nichts mit den feurig-scharfen Schoten zu tun haben, die uns in Mexiko Tränen in die Augen treiben. In Deutschland heissen sie Paprika, während man dort wiederum das gemahlene Gewürz meint, wenn man "Paprika" sagt. Und die Österreicher? Die haben sowieso ihre ganz eigene Paprikaphilosophie – aber lassen wir das fürs Erste.

Doch beginnen wir mit einem tiefgründigen Gedanken: Wie konnte ein Gemüse, das in vielen Supermarktregalen aussieht wie gewachst und wie ein Deko-Objekt aus dem Wartezimmer schmeckt, so viel Raum in unseren Kühlschränken einnehmen? Antwort: Kinder. Kinder lieben sie. Vielleicht weil sie harmlos sind, bunt wie Bauklötzli, und sich so leicht in die Lunchbox schmuggeln lassen.

Und dann wären da noch die Peperoni aus Holland. Eine Zuchtform, so klinisch rein, dass sie vermutlich mehr Zeit unter LED-Licht verbracht haben als im Freiland. Sie haben noch nie echte Erde unter der Wurzel gespürt – aber dafür gibt’s sie in Signalfarben wie bei der Feuerwehr: Rot, Gelb, Grün.

Doch was ist wirklich dran an der Paprika... meine Peperoni? Woher kommt sie? Wieso sind manche scharf wie ein mexikanischer Sommerkuss und andere so mild wie eine Wasserflasche aus der Migros? Welche Länder haben eigene Paprikakulturen – und ist das gefüllte Gemüse mit Reis wirklich alles, was wir aus ihnen kulinarisch herauskitzeln können? Und wie sieht es mit ihren inneren Werten aus? Vitamine, Antioxidantien, ja sogar Glücksstoffe! Aber all das wird durch industrielle Massenzucht weggespült wie ein Biss in eine grüne Paprika aus dem Kühlschrank: Kalt, wässrig, und geschmacklich irgendwo zwischen Hoffnung und Langeweile. Dieser Blog geht den Dingen auf den Grund: Von der botanischen Abstammung zwischen Chili, Paprika und Peperoni über kulinarische Entdeckungen weltweit bis hin zur Frage, warum Kinder diese Dinger lieben – und wie wir sie wieder auf ein Niveau bringen, das nicht nach Beilage schmeckt, sondern nach Genuss.

Peperoni oder Paprika? In beiden Fällen sprechen wir über dieselbe Pflanze: Capsicum annuum. Ein harmloser Name für ein Gemüse, das ganze Küchen durcheinanderbringt, kulinarische Streitgespräche auslöst – und als botanischer Verwandter von Chili, Aubergine und sogar der Kartoffel gilt. Ja, richtig gelesen: Die Peperoni ist im Herzen eine Nachtschattenpflanze. Genau wie ihre dramatischeren Cousinen, mit denen man entweder gratiniert, frittiert oder ein Herzinfarkt-Risiko eingeht.

Die Ursprünge der Paprika liegen, wie bei so vielen unserer heutigen Trendgewächse, im tropischen Amerika. Genauer: im heutigen Mexiko und Mittelamerika. Dort wurde sie bereits vor über 7000 Jahren kultiviert – lange bevor jemand wusste, was ein Instagram-Teller ist oder wie man „gefüllt mit Frischkäse“ schreibt. Die Maya und Azteken liebten das Zeug: mal scharf, mal mild, mal fermentiert, aber immer mit dem gewissen „kick“.

Dann kam Kolumbus: Er dachte: „Aha, Pfeffer!“ – und nannte die Pflanze kurzerhand Piment oder spanischer Pfeffer, weil’s ihm scharf erschien. Kulinarisch lag er daneben, aber sprachlich hat sich die Verwirrung gehalten. Heute ist "Paprika" sowohl Gewürz als auch Gemüse. Und „Peperoni“ bezeichnet in der Schweiz das Gemüse, in Italien die Schärfe – oder beides gleichzeitig. Willkommen im Gemüse-Labyrinth.

In Europa begann die Paprika ihren Aufstieg durch Klostergärten und botanische Gärten, wo Mönche aus Ungarn oder Italien versuchten, die wild scharfen Sorten zu bändigen. Die milderen Varianten, die wir heute so selbstverständlich aufs Sandwich legen, wurden erst im 18. und 19. Jahrhundert gezüchtet – als man realisierte, dass nicht jeder ein feuriges Temperament am Frühstückstisch will.

Und die Schweiz? Die kam – wie so oft – mit etwas Verspätung zur Party, aber dafür mit Stil. Über Italien fand die Peperoni ihren Weg in die Schweizer Gärten, wo sie zwischen Tomaten und Zucchetti als farbliches Highlight diente. Anfangs war sie ein Exot, dann eine Garten-Kuriosität, heute ein fixfertiges Sandwich-Bestandteil für die Schulverpflegung.

Und mit der steigenden Beliebtheit wuchs auch die Sortenvielfalt: Von der süssen gelben Snack-Peperoni bis zur Spitzpaprika in Feuerrot – und, für Mutige, auch mal eine Chili mit dem unaussprechlichen Namen Bhut Jolokia, was in etwa „Du wirst brennen“ bedeutet.

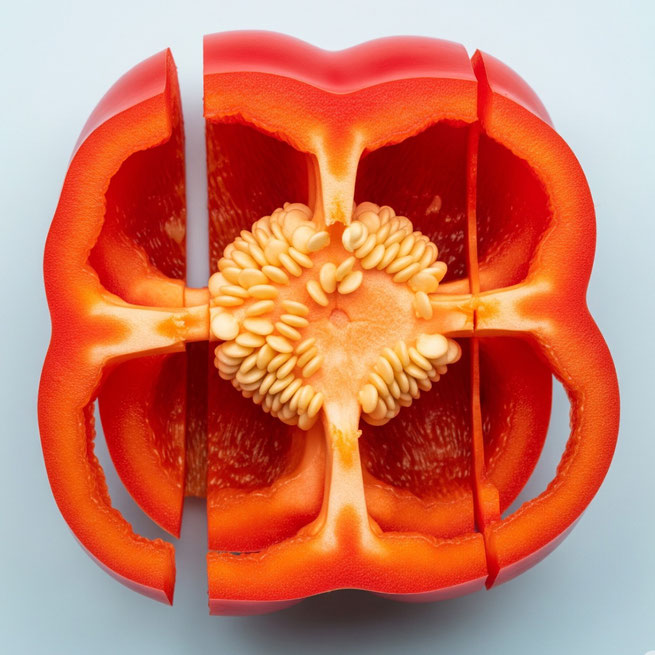

Und was ist jetzt mit der Schärfe? Die sitzt in den Plazenten der Frucht. Nein, das ist kein Biologieunterricht, sondern bitterer Ernst: Die weissen Häutchen im Inneren sind es, die Capsaicin enthalten – das Molekül, das dich schwitzen lässt, wenn du „nur kurz kosten“ willst. In den milden Sorten ist das Capsaicin durch Züchtung nahezu verschwunden. In den scharfen Varianten hingegen – denken wir an Thai-Chilis oder Habaneros – wurde es liebevoll kultiviert wie ein Familienrezept.

Also, was haben wir gelernt? Paprika sind eigentlich Beeren. Peperoni sind nicht automatisch scharf. Und die Schweiz ist längst Teil der grossen Capsicum-Welt – auch wenn man das beim Blick in manche wässrige Gemüseschale kaum glauben mag.

Wer heute in einen Schweizer Supermarkt geht, trifft auf ein Gemüse, das aussieht, als käme es direkt aus der Photoshop-Abteilung: makellos glänzend, perfekt proportioniert, rot wie ein Lippenstift aus den 90ern oder gelb wie das Emoji-Herz. Die holländische Paprika – oder sagen wir ruhig Peperoni 2.0 – hat alles, was das Auge will. Nur das Aroma hat sie leider beim Zoll vergessen.

Willkommen in der Welt der Hydroponik, genauer gesagt: Hors-sol. Klingt wie ein französischer Gourmetbegriff, bedeutet aber schlicht: Diese Pflanzen haben nie Erde gesehen. Stattdessen wurzeln sie in Substraten aus Steinwolle oder Kokosfasern und werden mit einer Nährlösung betropft wie ein tropischer Bonsai im Spa. Alles unter streng kontrollierten Bedingungen – von der Temperatur über die Luftfeuchtigkeit bis zur Düngermenge. Eine Art Gemüse-Formel-1, nur ohne Abgase, aber auch ohne Charakter.

Und jetzt das Paradoxon: Gerade weil sie so geschmacksneutral sind, lieben Kinder diese Peperoni. Sie schmecken nach… nichts. Kein bitterer Nachgeschmack, keine intensive Fruchtnote, kein Widerstand im Biss. Einfach nur knackig, süsslich, brav. Perfekt für die Lunchbox – und für Eltern, die Gemüse unterjubeln wollen, ohne dass das Kind „Bäh“ ruft. Ein bisschen erinnert das Ganze an die „Happy Meal“-Version von Gemüse: bunt, freundlich, aber ohne Tiefgang. Die holländische Peperoni ist quasi das Gummibärchen unter den Nachtschattengewächsen.

Aber warum schmecken sie nicht? Weil Geschmack nicht auf Hochglanz gezüchtet werden kann. Aroma entsteht durch langsames Wachstum, durch Sonne, durch echte Erde – und durch das, was Pflanzen anstrengt. Genau das, was in Gewächshäusern systematisch vermieden wird. Dort zählt: hoher Ertrag, gleichbleibende Form, logistikfreundliche Lagerung. Geschmack? Nur wenn er mit auf der Etikette steht.

Dabei könnten Paprika so viel mehr: rauchig auf dem Grill, fermentiert wie in Korea, gefüllt wie bei Grossmutter – oder einfach frisch aus dem Garten, noch warm von der Sonne und leicht runzelig, weil sie nicht fürs Regal, sondern für den Gaumen gewachsen sind.

Aber das braucht Geduld. Und Erde. Und manchmal einen Gärtner, der lieber Geschmack als Gewicht misst.

Während irgendwo in Holland eine Paprika namens „Blocky Superstar F1“ in einer sterilen Steinwollematte heranwächst, ganz ohne Wind, Wetter oder einen einzigen Sonnenbrand – wächst in der Schweiz eine andere Sorte still und stolz im Garten. Sie kennt den Regen noch persönlich. Sie hat Wurzeln im Dreck. Und sie schmeckt nach Sommerferien in Süditalien, auch wenn sie im Berner Oberland aufgewachsen ist.

Denn ja: Peperoni wachsen auch in der Schweiz – ganz ohne Treibhaus.

Mit etwas Geduld, einem warmen Standort (ideal: Hauswand mit Nachmittags-Sonne) und einer kleinen Portion Zuwendung, kann man sie selbst ziehen. Und zwar nicht diese langweilige Einheitssorte in Ampel-Farben, sondern herrlich aromatische Sorten wie Lombardo, Corno di Toro oder die altbewährte Gelbe Spitzpeperoni aus dem Bündnerland.

Der Clou: Diese Sorten sind nicht hochgezüchtet auf Lagerfähigkeit, sondern auf Geschmack. Und genau deshalb findet man sie auch nicht im Supermarkt. Da würde man sie sofort aussortieren – zu krumm, zu faltig, zu individuell. Aber im Garten? Da sind sie die Stars.

Und apropos Züchtungen: Die meisten Peperoni im Laden sind sogenannte Hybride – das heisst, man kann aus ihren Samen keine gleichwertigen Pflanzen ziehen. Wer Peperoni also wirklich nachhaltig anbauen will, der setzt auf alte, samenfeste Sorten. Die darf man noch mit gutem Gewissen in die Erde drücken, aufziehen, beernten – und am Schluss sogar wieder Samen gewinnen.

Das ist dann nicht nur ökologisch klug, sondern auch kulinarisch befriedigend. Denn wenn du einmal deine eigene Peperoni geerntet hast, die du im März auf der Fensterbank gesät hast, im Mai ins Hochbeet gepflanzt hast und im August wie ein stolzer Hahnenkamm erntest – dann, ja dann isst du sie nicht mit Hummus aus dem Plastikbecher, sondern mit einem Tropfen Olivenöl und ehrlicher Freude.

Und du wirst merken: Da ist Geschmack drin. Und Persönlichkeit.

Denn Peperoni, die echte Erde gesehen haben, schmecken nicht nach Wasser. Sie schmecken nach Handarbeit. Nach Geduld. Und vielleicht sogar ein bisschen nach dem Stolz, kein Holland-Paprika-Opfer zu sein.

Die Peperoni ist wie ein stilles Wasser – sie kann verdammt tief sein. Während sie in Schweizer Gemüseschubladen als harmloser Pausen-Snack für Kinder überlebt, führt sie in anderen Teilen der Welt ein ganz anderes Leben. Ein feuriges. Ein stolzes. Ein Leben jenseits von Quetschflaschen-Ketchup und labbriger Rohkostplatte.

Denn Paprika – das ist nicht nur der deutsche Begriff für unsere Peperoni. Das ist in Ungarn fast ein Nationalheiligtum. Egal ob edelsüss, halbscharf oder höllisch scharf – ohne Paprika geht in der ungarischen Küche gar nichts. Das berühmte Gulasch? Paprikasuppe mit Fleisch. Das Paprikahuhn? Der Name ist Programm. In Budapest wird die Paprika nicht gegessen – sie wird verehrt.

Ein paar Breitengrade weiter östlich – in Thailand – ist es dann vorbei mit der Sanftheit. Thai-Chili – eine Cousine der Peperoni – ist klein, grün oder rot, harmlos aussehend… und zerstörerisch. Sie sieht aus wie ein winziger Lippenstift und brennt wie ein Tropfen Lava. In Gerichten wie Som Tam (grüner Papayasalat) oder Tom Yum (scharfe Suppe) bringt sie eine Schärfe mit sich, die nicht einfach nur scharf ist – sie ist meditativ. Du schwitzt, du weinst, du siehst dein Leben vorbeiziehen – aber du willst mehr.

In Mexiko wiederum ist die Paprika so vielfältig wie die Kultur. Von der milden Poblano bis zur rauchigen Chipotle, von Jalapeño über Serrano bis hin zur gnadenlosen Habanero – hier ist die Peperoni nicht Beilage, sondern Hauptakteurin. Und: Schärfe ist hier kein Wettbewerb – sondern ein Lebensgefühl.

In der Türkei dagegen landet die Peperoni gegrillt auf dem Teller, wird zu Acı Biber verarbeitet oder als Snack einfach roh und knackig zum Brot serviert. Immer mit Stil. Immer mit Seele. Und nie aus Holland.

Schärfe? Ein globales Missverständnis.

Während wir hierzulande oft glauben, dass scharf einfach nur weh tut, weiss man andernorts: Scharf ist Geschmack. Tiefe. Umami mit Turbo. Die Schärfe aus Capsaicin (so heisst der Wirkstoff) sorgt für einen Endorphin-Kick – und genau deshalb kann man nach einem scharfen Curry gleichzeitig heulen und lachen.

Und nein, nicht jede Peperoni ist scharf. Botanisch gehören sie zwar alle zur Familie der Capsicum annuum, aber dazwischen liegt ein ganzer Scoville-Ozean. Von der sanften Gemüsepeperoni bis zur scharfmacherischen Bird’s Eye ist alles dabei. Was uns das sagt? Peperoni sind global. Vielschichtig. Und nicht auf Snackformat zu reduzieren.

Ach, die gefüllte Peperoni. Wer kennt sie nicht? Dieses ewige Symbol für „Wir hatten noch Hackfleisch übrig und keine bessere Idee“. Klar, sie hat ihren Platz – meistens irgendwo zwischen 80er-Jahre-Schulmensa und dem dritten Aufwärmen in der Mikrowelle. Aber mal ehrlich: Die Peperoni kann mehr. Viel mehr. Und sie sehnt sich danach, es dir zu beweisen. Denn nur weil sie standardmässig mit Hack, Reis oder – Gott bewahre – zerkochtem Quinoa vollgestopft wird, heisst das noch lange nicht, dass sie sich auf diese passive Rolle als essbare Tupperdose reduzieren lässt. Nein, die Peperoni will glänzen. Sie will knacken. Sie will nicht mit einer Alibi-Sauce in einer Auflaufform dahinvegetieren.

Wie wär’s stattdessen mit gegrillten Peperoni, ganz einfach, mit etwas Olivenöl, Meersalz und einem Schuss Balsamico? Dazu ein Stück Burrata – und du bist mit einem Bein in Apulien. Oder du röstest sie im Ofen, ziehst ihnen kunstvoll die Haut ab (ja, Peperoni schälen kann meditativ sein) und mariniert sie in einer Vinaigrette aus Zitrone, Honig, Peterli und Knoblauch. Klingt fancy? Ist aber schnell gemacht. Und vor allem: kein Hack.

Dann gibt es da noch die Peperoni in der Pasta, wo sie gemeinsam mit Zwiebeln, Kapern und Sardellen karamellisiert und fast schon süchtig macht. Oder auf dem Grill – ganz, ganz nah an der Glut, bis die Haut schwarz wird und das Innere fast cremig. So cremig, dass selbst ein Auberginen-Fan mal kurz untreu wird.

Oder – Achtung, Geheimtipp aus dem Küchenuniversum der Kreativen – Peperoni im Hummus. Geröstet, püriert, untergehoben. Die Farbe? Sonnenuntergang. Der Geschmack? Sommerabend in Tel Aviv.

Und dann wären da noch die kleinen Snack-Peperoni, die viel zu oft roh in Kinderhände gedrückt werden. Ja, sie schmecken nach nichts. Aber genau das ist ihre Chance! Füllen mit Frischkäse, würzen mit Kreuzkümmel, Zitrone, Chiliöl – und du hast aus einem Kindersnack eine Mezze gemacht.

Was lernen wir daraus? Peperoni sind keine Beilage. Sie sind Bühne.

Sie brauchen kein Hack, kein Alibi, kein Rettungsschirm. Nur ein bisschen Kreativität, ein gutes Messer – und dich.

Kaum ein Gemüse wurde so oft unterschätzt wie die Peperoni. Jahrzehntelang verkannt als Pausenbrot-Zutat, Rohkost-Belag oder Füllmaterial für Hackfleisch-Liebhaber, steht sie heute plötzlich im Rampenlicht – auf den Tellern der besten Köche der Welt. Und was machen sie mit ihr? Alles. Nur nicht langweilig.

In der Spitzengastronomie wird die Peperoni nicht einfach geschnitten – sie wird transformiert. Da wird sie zuerst geräuchert, dann püriert, dann mit einem Wasserbad in Textur verliebt, schliesslich zu Perlen verperlt, damit sie wie Kaviar glitzert – natürlich auf einem Löffel aus Rauchglas, begleitet von einem Basilikum-Sorbet und einem Schaum aus fermentierter Tomate. Ja, du hast richtig gelesen: Schaum. Aus fermentierter Tomate. Willkommen in der Gegenwart.

Und wie klingt das hier: Peperoni-Gel auf einem gebratenen Loup de Mer, flankiert von einer hauchdünnen Paprika-Crème, abgeschmeckt mit geräuchertem Paprikasalz, dekoriert mit einer Pipette aus Peperoni-Reduktion. Pling, ein Stern.

Oder wie wäre es mit einem klaren Peperoni-Konsommé, serviert in einem Weinglas, warm, duftend, fast wie ein Cocktail – als Auftakt zu einem Degustationsmenü, bei dem jedes einzelne Molekül weiss, warum es da ist. Und das Gemüse? Spielt hier die Hauptrolle.

Dann wäre da noch die moderne Fusionküche, die Peperoni mit Yuzu, Misopaste oder Tamarinde kombiniert. Mal roh mariniert in Limette, mal gedörrt bis zur Textur einer Fruchtleder-Rolle, die mit Ziegenfrischkäse und Zitronenthymianhonig gefüllt wird. Was in deiner Küche klingt wie ein Unfall beim Kinderkochen, ist auf Sterneniveau ein Statement: Geschmack hat keine Nationalität.

Und wer denkt, das sei übertrieben, der hat nie erlebt, wie eine rote Spitzpeperoni, glasiert mit Randenkaramell und Estragonöl, einen schlichten Teller in ein Kunstwerk verwandelt. Einmal mit Liebe gemacht, und du wirst nie wieder sagen: „Das ist doch nur Paprika.“

Denn hier oben – bei den Sterne-Köch:innen – wird mit Respekt gekocht. Mit Gemüse, das Erde gesehen hat. Mit Produkten, die eine Geschichte erzählen dürfen. Und eine gute Peperoni? Die hat viele. Fazit? Die Peperoni ist kein Nebendarsteller mehr. Sie ist der Showstopper. Man muss ihr nur zuhören – oder eben abschmecken.

Also, was bleibt zu sagen über die Peperoni? Sie war lange das Mauerblümchen der Gemüsewelt, stets in der Nähe vom Sellerie, aber nie im Rampenlicht. Sie musste sich „nur gefüllt“ gefallen lassen, diente als Farbtupfer in langweiligen Salaten und wurde im Schulznüni gnadenlos mit Frischkäse gefüllt – weil „das Kind muss doch irgendwas essen“. Doch heute? Heute trägt sie Haute-Couture in der Spitzenküche, lässt sich auf Märkten aus der Region mit Sonnenkuss bewundern – und ja, manchmal glitzert sie sogar in Sterneschaum.

Und seien wir ehrlich: Wenn ein Gemüse es schafft, sowohl den Kindergarten zu begeistern, als auch im Fine Dining wie ein Rockstar aufzutreten – dann hat es den Ritterschlag verdient. Oder besser: den goldenen Kochlöffel.

Darum: Bitte nicht mehr einfach aufschneiden und lieblos neben den Hummus legen.

Die Peperoni will glänzen. Sie kann mehr als nur bunt. Sie ist nicht bloss Gemüse – sie ist eine Mission. Und ich? Ich liebe sie. Scharf, süss, geröstet, roh, fermentiert oder gefüllt mit Neugier.

Viva la Peperoni!

Und jetzt: ab in die Küche. Mit Fantasie. Und vielleicht einem Stern im Herzen.